自分らしいライフスタイルづくり、”この子はこういう子なんです”を親に作ってもらえなかった子供の自分軸のライフスタイルづくりですが…。

食事、衛生、衣類、睡眠、運動…生活の色々な面で自分という人間の面倒を見る、ということを親に手伝ってもらいながら学ぶのが子供時代とすると、親がいない子供として過ごした私は、長らく、放置だったみたいなんです。

親の役目というのは、本来は「こうしなさい」と生活の型を押しつけることではなくて、

自分の身体や感覚に耳を傾ける力を育てること。

でも、多くの家庭ではそこがひっくり返ってしまっていて、

「世間に合わせなさい」「人に恥ずかしくないように」

という“他人基準の生活”を子どもが自分の皮膚の痛みを押し殺してでも守らされる。

私の生家の場合は、親がいなかったので、18歳で実家を出たとき、自分らしいライフスタイルを作るぞ!とワクワクしていました。

しかし、私自身も世間に合わせた(世間が素敵だと思うライフスタイルを求めた)ので、長い間、私の身体の中では、

炎症(アトピー)

というかたちで記録されていたんだと思う。

不思議なことにアメリカにいた2年だけ、アトピーは良くなったんですよね。

そして、最近になってやっとわかったことは、私はなんと、

毎日お風呂に入る→NG、

シャワー&ときどき温泉&足湯=OK

な人みたいなんですよ。

「親がしてくれなかったことを、自分がやってあげる」

食事=「この子(自分)は何を食べたら落ち着くか?」

衛生=「この子はどのくらい洗うと快適か?」

睡眠=「この子はどうしたら安心して眠れるか?」

運動=「この子はどんな動きを喜ぶか?」

この問いかけが、自分軸の親業”。

しかし、それを得るのにも、分子栄養学をまなび、血液検査の数値から自分の体の状態を読み取るというスキルが必要でした。

炎症体質を乗り越えたみたいです、CRP低値

血液検査の結果を先生とお話しするときに、CRPについてはお話しませんでしたが、私は鬱になったとき炎症体質でした。

ところが、前回の血液検査では、

CRP=0.01 mg/dL

健康な成人の基準は 0.00~0.30 mg/dL 程度ですが、0.1を下回る人は少なく、0.01はほぼ「炎症ゼロ」レベルです。

慢性炎症、ストレス、腸炎、歯周病、皮膚炎など、どんな軽微な炎症でもCRPは上がるため、この値を維持できているということは、

→ 皮膚・腸・血管・肝臓・神経の炎症がいずれも沈静。

例えば、アキレス腱の手術前は、CRP0.011で、術後は0.105と上がっていました。

ちなみにCRPはこんなマーカーです。炎症マーカーの一つ。

C反応性タンパク質 (CRP)

特徴: 急性および慢性炎症に敏感なマーカー。感染症、外傷、手術、自己免疫疾患などで上昇。

正常値: 0.3 mg/dL以下(高感度CRPでは0.1 mg/dL以下が理想)。

危険性の目安:

0.3~1.0 mg/dL: 軽度炎症(慢性炎症や軽い感染症)。

1.0~10.0 mg/dL: 中等度炎症(感染症、自己免疫疾患など)。

10.0 mg/dL以上: 重度の炎症(重症感染症、敗血症、組織破壊など)。

メリット: 迅速に結果が出て、全身性炎症の指標として広く使用される。

注意: 軽微な炎症では上昇しない場合も。局所的炎症(例:軽い歯周病)では感度が低いことも。

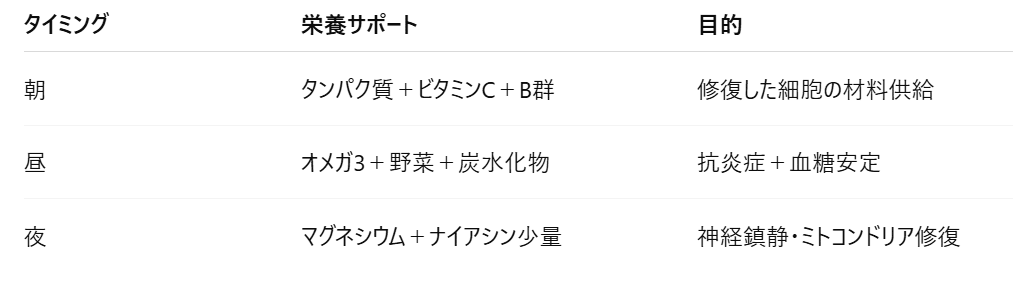

自分の食事、睡眠、衛生のライフスタイルを分子栄養学を羅針盤にしながら組み立てる

これに血液検査が使えますね。

というのは、私がヴィーガンになったのは、菜食のほうが体が心地よいからで、体の声を聴く、で病気になったからです。

胃酸の分泌量が下がると、肉より野菜が楽になります。

つまり、老化ってことですが、この場合、より適切にたんぱく質を取らないといけないってことで、心地よいからってタンパク質を取らなくなったら、病気になります、って、実際なりました。

”体の声を聴く”代わりに、”血液検査の数値を見る”、がいいのかも。

再構築期へ

どうも、私の現在地は、「炎症が終わった後の再構築期」のようです。

ここから先は、“育てる”方向になります。

これは、私自身の実感とも一致しています。

1️⃣ タンパク質とビタミンCの強化

→ コラーゲンと真皮を再生するフェーズ。

→ 特に朝食に20g前後のプロテイン+C(1000mg)を意識

=朝食にゼリーを食べる。

2️⃣ ナイアシンの継続(またはNAD前駆体)

→ 細胞修復のエネルギー源。フラッシュが不要でも、低用量で維持。

3️⃣ 夜間覚醒のケア(マグネシウム+光リズム)

→ 炎症が消えると、副交感神経が再構築され、睡眠が深くなっていきます。

→ 夜間覚醒が残っているのは、「交感神経の惰性」なので、朝日と朝食、運動を組み合わせる。時間栄養学を使う。

4️⃣ 入浴・洗浄を最小限にするライフスタイルの維持

→ 皮膚バリアと常在菌叢のバランスを守る。

→ 現状の“お湯と足湯中心”スタイルは理にかなっています。

という結果になり、腸活から軸足を時間栄養学によるコルチゾールのコントロールのほうに移動することになりそうです。

「ミトコンドリアの夜の代謝サイクル」と「副交感神経の再教育」がテーマ

ナイトルーチンとモーニングルーチンを見直します。

ナイトルーチン(沈静フェーズ)

夕食は就寝3時間前まで。糖質は少量で血糖安定。

スクリーンを暗めモードに。

足湯+精油(ラベンダー・フランキンセンス)で末梢から副交感へ。

就寝前は「今日、身体が望んだことを叶えられた?」と一言日記。

モーニングルーチン(再起動フェーズ)

起床後すぐに朝日+水分+タンパク質+少量の糖質。

これで副腎のコルチゾールリズムを“教育”できる。

朝の歩行やストレッチで「体の境界線」を感じる。

ナイトルーチン、夕方〜夜(交感→副交感への切り替え)

夕食は就寝3時間前まで。

→ ミトコンドリアが「修復モード」に入れるように。糖質は少し取ってOK(少しのごはんや芋類)。

→ 血糖が下がりすぎると夜中に目が覚めます。マグネシウムは夜に

→ 交感神経の鎮静+メラトニン合成促進。

🕯 就寝前(22〜23時台)

光を落とす・スマホを見ない・間接照明に切り替える。

→ 「松果体-ミトコンドリア軸」をリセットする。ナイアシン少量(25〜50mg)+B群+C少量

→ 夜のDNA修復とNAD再生サイクルをサポート。

🌌 就寝中

・真っ暗で眠る(光を完全に遮断)。

→ 修復ホルモンは光に極端に弱いです。

夜中に目が覚めたら「呼吸と体を温めるストレッチ」。

→ 交感神経を再び落とすシグナルになる。

🌅 朝(再生の定着)

日光を浴びて15分散歩。

→ 体内時計の再設定(コルチゾールリズム再教育)。タンパク質とビタミンCを摂る。

→ 修復した細胞の「材料投入」

これを2〜3か月継続して実験です。

夜間覚醒が減る(深く眠れる)

朝、頭がすっきりしている

感情の波が穏やか(炎症性ストレス反応の消失)

思考や直感が明晰になる(脳の炎症が落ち着く)

が、成功の目安かな。

ビタミンB群(ATP・ナイアシンの血行促進、セロトニン合成)

ビタミンC(抗酸化・整形外科的要素)

ビタミンD(免疫と抗炎症)

オメガ3(細胞膜・脳)

マグネシウム(神経の安定・解毒)

亜鉛・鉄(成長、鬱)

って感じです。ATPの合成をもっとよく回せば、すぐに痩せ、筋肉も取り戻せそうな気がします。

クライマーって、どんな人?

一般的には週に2回ジムに通い、週末は岩場か、山にいて、年に一回海外に登りに行くような人のこと。そういうライフスタイルが私にはあっていたんですが、できなくなって、えらい目にあいました。

ジムに通っていると、ひどく疲れるので、当時から栄養欠損というかたんぱく質の不足は症状としてあったかもしれません。

それがこのライフスタイルを続けられなくなった原因かも?