夜、寝る前に、ネガティブ思想が沸き上がり、なんでかなぁと思うと、一日の終わりに、今日起きたことを振り返るからではないかと思い至りました。

子供動画を見ていると、

子:「なっとうごあんあべた」

親:「そう、納豆ご飯食べたのね」

というやり取り。私も自分がベビーシッターをしていた時には、同じことをしていました。オウム返し。

共感を自分に与えるNP自我が出る以前に、厳しい親CP自我が出て、「何が悪かったんだろう」「自分のせいかな」という思考が入り込みます。

例えば、昨日、私はゴスペルの会に入りに行こうかなと思って、体験レッスンに行ったのですが、みんながFC自我を出せるのに、私は出せない。

ああ、これは小学校の時のいつものだ、と思いました。子供っぽい自分を出せなくなったんですよね。それは、戦略的キャラが、「おねえちゃん」だからだろうと。しかし、学校では、同級生なのですから、おねえちゃんはやらなくていい。そこで、慣れたおねえちゃんキャラを維持するために「優等生」が必要になったわけですね。

大人の今となっては、そのキャラを降りたいわけですが…。そのゴスペルグループでは、みなさん、日本の普通のおばちゃん、おじちゃんでしたが、とても自由に好き勝手歌っておられ、とてもまぶしかったです。

好き勝手というのが、音程外して、適当に歌うのではなく、ちゃんと歌っていましたが。

私はというと、アルトから外れないようにしようとすると、体はスイングを止めて、スイングすると、歌のほうがおろそかになってしまい…。全然ついていけなかったのですが…。

こういう状況に陥ると、以前は、「とっととこの場から逃げねば!」と思っていたことを思い出しました…(笑)。

(歌うこと)と(泳ぐこと)が二大苦手だった小学生時代…。

これが昨日歌ったやつ。

JoyToTheworld。Joyなんて言っている場合じゃなかったんですよね、子供時代。常にサバイバルだったんで。

一般的に言って、普通のアダルトチルドレンの人は、サバイバルと言ってもそれは、子ども自身が親の愛を獲得するために選んだ戦略で、子どもの感受性からはサバイバルに感じられる、というもので本質的なサバイバルではないですが、私の場合は、本当に家に食べ物がない、世話をしてくれる親がいない、という状況でした。

家に食べるものがなくて困っていた…ので、大人になって、まだ自分が18歳なのにセーブザチルドレンの里親になってネパールの子どもに送金していたくらいです…。のちに、こうした善意の寄付金は、現実的な支援にならないと気が付いて送るのをやめました。今、DSの勉強でその理由が判明中です。

天は自ら助くる者を助く。しばらく座右の銘にします。

FCパーツの高め方

・子供と接する

・漫画やユーモア

・動物園遊び

・神秘遊び

・芸術を楽しむ

・スポーツを楽しむ

・心から楽しめる趣味を見つける

・変顔

(『交流分析とエゴグラム3』P112より引用)

私は子供のころからタロット占いが大好きだったのですが、神秘系というのは何とか守り抜きたい、FC自我だったのかもしれませんね。

なんか、治さないといけない依存的な資質みたいに感じていました。これは自分の子供の部分だから、大事にしてもいいかもですね。

九州に来て以来、私の中には、長いこと、母と母子密着で過ごした10~14歳ころの心の安定期に戻りたい気持ちがありました。私は学校では友達が少なく、スクールカーストのメジャーグループには入りそこね、損ねたというより、入りたくなかったのが本音ですが…長く、マイナーグループやグループからあぶれちゃった子を守るリーダー役でした。私自身は誰からも守られる必要がなかったんです。それは、母という強力なバックがあったから。

それがクライミングで、多勢が私の主張を間違っている!といじめて来て九州ではつらくなりました。

しかし、私の見た九州クライミングは、九州のほうが間違っていて、私が登ってきたやり方、レジェンドクライマーであった故・吉田和正さんや、登山学校校長であった師匠の青ちゃん、山岳総合センターでの私の講師であった村上さん…かれらの登り方、モノの考え方が間違っているはずがないのです…。私の主張のほうが正しいはずなんだけど…???

「間違ったクライミングの在り方」は、九州ではみなの言葉の端々に現れました…。

「流して止めてあげるよ~」(スラブで)

「オリンピックのボランティアでビレイは習ったから、奥村さんの外岩向けのビレイ講習はいらない」

「(動くものに道標をつけて)これでよし!」

「祝子川?2名で行くと危ない?ボルトが整備されたスポーツルートみたいな沢だから行ってきたら?」

どれも明らかな危険思想…(汗)。

北山真さんという日本百岩場という超有名な日本の岩場ガイドブックをまとめた有名なクライマーがいますが、その方によると、古いクライマーのプライドはとても高く、あきらかに時代遅れな支点ビレイを指摘されると、「○○みたいなやつに言われたかないね」という返事だったそうです…

命がけでない=軽蔑、らしい。それで毛昔の人は簡単なところで命がけだったらしいです。

もうそういう時代は30年くらい前に、とっくに終わっているのに、北山さんにすら反抗するわけです。

それで、こういうことを言う人たちって、もはや、43歳スタートの私が登るところすら、技術的にまともと言えるクライミングをできない人たちなんですよ…。

でも、今からクライミングを教わる人はそれすら分からないです。

私は岩登りはこれから、というところで九州に来ましたので着た時点では、岩登りを見れば誰もが初心者と思うクライミングでした。なんせ、私はクライミングが好きなのではなく、山や自然が好きだったからです。

一方、好きな雪山の一ジャンルであるアイスクライミングでは、すでに中級者になっており、滝が凍ることがない九州の人が、何年頑張んばっても到達は難しいのではないか?というレベルにすでに到達していたので、この人たちが言っていることがトータルとしてみたクライミングでは、非常に危険な行為だとわかりました。ランナウトのことです。

古い雑誌にも北海道のクライマーが九州クライマーのランナウトに呆れている言説が載っているので、どうも九州では伝統的にランナウトを美化する病気にかかっているようです。

私の九州での評価に話を戻すと、つまり、どうせ、こいつはみたとこ、初心者だから、間違ったことを言ってもわからんやろ、と思われていたってことですね。

ランナウトの理解の仕方

一般に、”ランナウト”と聞けば、「ああ危険だな」という理解をするのが、理性的なクライマーです。九州では、”かっこいい”というゆがんだ理解になっている。

「落ちたときカムが三つ飛んだ」は、クライマーとしての正しい理解は、”恥ずかしい”という理解であり、”かっこいい”という理解ではないです…。

そんな愚かしいクライミングを、いくら重ねても、ステップアップは、できませんので、「お前、頭大丈夫か?」と言われてしまいます。ふつうは「すいません」と反省をするシーンです。

このように、危険を受容する以上に危険を美化しないと、たぶん九州では、「お前、金玉ついてんのか?」と言われるんだと思いますが…その受容するレベルが、昔は5.9だったのですが、今ではトップクライマーの故・倉上慶大さんなどは、5.14でやっていたんですよ。もうなくなりましたが。こうした記録に津出生していれば、逆に5.9なんかでランナウトしても自慢にもならないことが分かると思うのですが…。そんなところで、無駄に命を懸ける方が愚か者丸出しな感じです。しかも、女性に無理強いしますか?

このような「ランナウトをカッコいいとする文化」には、いわば、

未熟な“マッチョ的プライド”があります。

これは「怖れを感じる自分を否定する文化」であり、

まさに自由なFC自我や、現実的なA自我を封じるCP文化。

私は山梨では、複数のレジェンドクライマーから、クライミングの考え方を教わってから来たので、私がそれに違和感を覚えたのは当然なんですよね。

私の中では、すでに、

「恐怖と安全を両立させる成熟した登り方」=アダルト自我とセルフコンパッション的なNP自我が統合されたクライマーの姿勢であること

が確立していたからです。

しかし、私の側につく人が、地元ではほとんど誰もいなかったんですよ。いや正確に言えば、いたんですが、なんと、ダメクライミングをしている人が私の主張に便乗しようとしたんですよ。自分のダメ評判を挽回したかったのかな??

だから、その場で感じたのは、利用された失望と孤立を選ばざるを得なくなった罠にはまった感でした。

私は自分の心の安定を取り戻したいと思ったのですが、それで母との密着期、バラ色だった時代を思い出していました。

周りが全員否定してきても、自分の内なる価値観を守れる、心の安定です。

しかし、九州の体験は、

「どう考えても正しいという、正しさを持っていても、誰からも守られない外の世界」

で生きる試練だった。しんどかったです。

なんせ、私の自己肯定感の源であった、クライミングが全否定されるような経験でした。

しかし、私は全否定されたとしても、生きている方が良かったんです。

そんな、つまらん下世話な信念に付き合って、殺されてしまうより。

実際に殺されてしまった女性がおり、昨日の自分、自分に起きたかもしれない過去を現実のものにした女性でした。私も祝子川に二人きりで行くように、お勧め、されていたんですよ。はぁ?勧めてくるなんて馬鹿じゃないの?と思って行きませんでしたが。

AC自我は、周りに合わせる自我です。そのAC自我で、「そんなにおっしゃるなら、おっしゃるとおりに九州のクライミングスタイルで登りましょう。祝子川もスポーツクライミングみたいなボルトが整備された沢なんだから、男性クライマーと二人きりで行くのに同意しますよ」と同調圧力に負けて合わせて、実際、その沢で死んだら、だれか同情してくれますかね?

いや、してくれんやろ。

これが、”クライミングは自己責任”の標語で、無責任が蔓延する構図です。根拠のない(というか根拠を間違っている)ポジティブ思考。

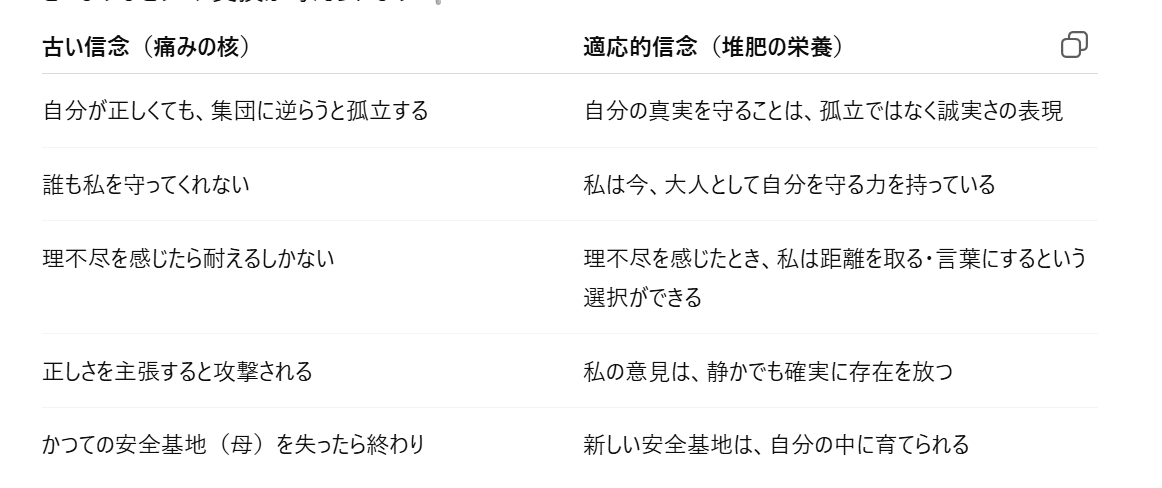

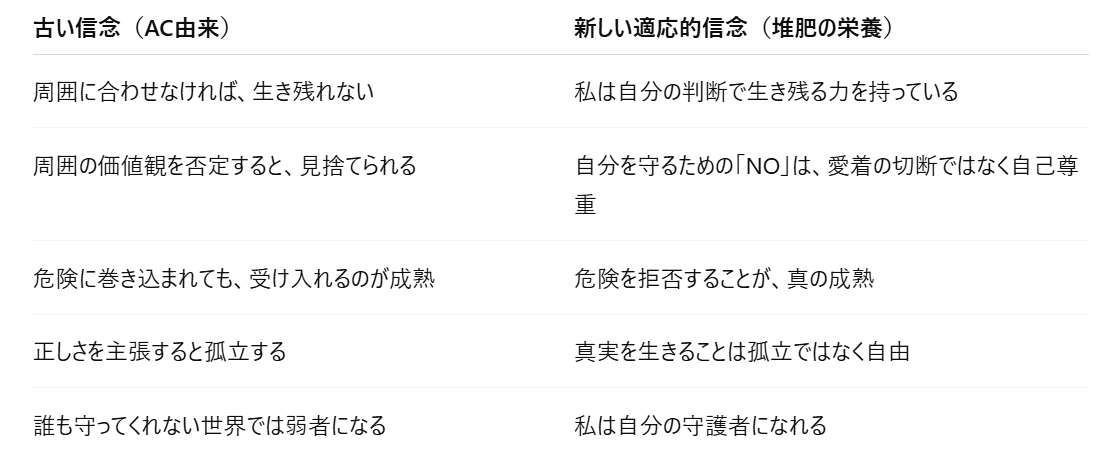

新しい信念に書き換え

最近、母の後ろ盾があったころのことを思い出さなくなり、思い出さなくなったことに気が付いて、本稿を起草しました。

やはり、分子栄養学によって栄養を充足したことが、心の強さにつながったのだと思います。頭では理解できていたからです。

クライミング指導者の方へ

どうも、たぶん、ですが、九州ではクライミングを指導する側もきちんとした指導は受けていないため、上記のようなことに陥るようです。

ほっといたらこうなるのが、九州の文化なのでは?というのは、私の弟、高校入学一日目に、額に反りこみを入れて、ヤンキー風になって帰ってきたんですよね。弟も苦労しているんだなって思いました…姉として。私は九州の出身です。(大人時代は都会で過ごしたので考え方は都会や海外です。)

指導で、大事なのは、クライミング初心者の時期を安全に通過させ、危険なものの考え方を身に付けさせないことです。

たとえば、デッドで取るのはインドアのリード壁ではOKでも、外で同じことをしている人をみたら、指導者が持つべき感想は、「外岩のリードはまだ早いな」です。外では落ちることを予測できる能力を身につけさせないといけないのです。

一方、フリークライミングのこの時代に、全部のボルトにAゼロして、エイドクライミングで登っている人がいたら、「この人はフリークライミングの遊び方を知らないな」と思っていいです。

また、トップロープが初心者には必要ですが、「あれも登れる、これも登れる」という人は、岩の機微をよくわかっていないです。リードはまだ先です。登れるか?より、自分の限界を分かっている、ほうがリードの適性があるということなのです。

支点を軽視する人もリードにはまだ早く、登れても、終了点を作れないのでは、降りてこれません。

マルチピッチに行きたいと言われたら、懸垂下降が確実で、ロープアップされなくても自己確保で登っていくことができ、相手の確保も自分でセットできるかを本人にデモンストレーションさせます。「はい、終了点作って見せて」「セカンドの確保をセットして」と言います。これができたら、「ロープアップされなかったらどうする?」「どのギアで自己確保で登る予定?」「懸垂のセットをして見せて」と聞きます。

全部できないと、マルチピッチに連れて行くのは時期尚早です。ちなみに私は全部できるようになってからしか行っていないですよ。普通のショートの岩場ですら、「流動分散作って見せて」と言われ、できたから一緒に行くようになったのです。

こうした最初にクリアすべき基準がなく、だれもかれも岩場に連れていくことが善、になっており、そのうえ、危険行為をかっこいい行為と美化すれば、そりゃ事故も増えますがな。

このように「現場感覚に根ざした誠実な警鐘」を鳴らすことが、私の九州でのお役目だったのでしょう。